Partez à la découverte d’une tradition agricole locale

Terroir propice, savoir-faire paysan et sucreries ont fait naître dans le Valois une identité agricole marquée. Depuis deux siècles, la betterave sucrière règne sur les terres de l’Oise, s’imposant comme la star des cultures picardes. Son essor ne doit pourtant rien au hasard : c’est en contrant des rivalités impériales et des stratégies géopolitiques qu’elle a trouvé sa place dans nos campagnes.

Quand la racine défie la canne

La culture de la betterave sucrière paraît à première vue récente face à sa concurrente, la canne à sucre. Face à cette rivale datant de la Chine impériale, la betterave a eu du mal à s’imposer. Pourtant, dès l’Antiquité, des philosophes, tels qu’Hippocrate, décrivent cette racine comme ayant des vertus médicinales. Cependant, la recherche progresse très lentement. Au Moyen Âge, le célèbre agronome français Olivier de Serres admet les qualités sucrières de la racine mais échoue à trouver un processus d’extraction efficace. Ce n’est que cent cinquante ans plus tard, à la veille de la Révolution française, que des chimistes allemands mettent au point une extraction de qualité. Les premières fabriques de sucre de betterave voient alors le jour.

Des conditions géopolitiques difficiles

Les tensions entre Français et Anglais empirent dès le début du XIXe siècle. La situation atteint son paroxysme lors de la bataille de Trafalgar et la victoire navale de Nelson en 1805. La France accuse le coup : le succès britannique est total. L’Angleterre affirme sa suprématie maritime et Napoléon cherche à ruiner le commerce britannique en instaurant un blocus continental. Mais le résultat se fait vite sentir : les denrées principales, dont le sucre, viennent à manquer. Or l’extraction du sucre de betterave en est encore à ses balbutiements. Le chimiste allemand Marggraf avait découvert l’extraction du sucre cinquante ans auparavant, et le procédé s’affine progressivement grâce à des chimistes tels qu’Achard. Pour pallier le manque et la demande grandissante de la population, Napoléon encourage les recherches afin de mettre en place une industrie. C’est le chimiste français Quéruel qui développe la première extraction industrielle en 1811. Son patron, Benjamin Delessert, entame une production intense et, pour cet exploit, Napoléon lui remit la Légion d’honneur !

Le Valois, terre de betterave

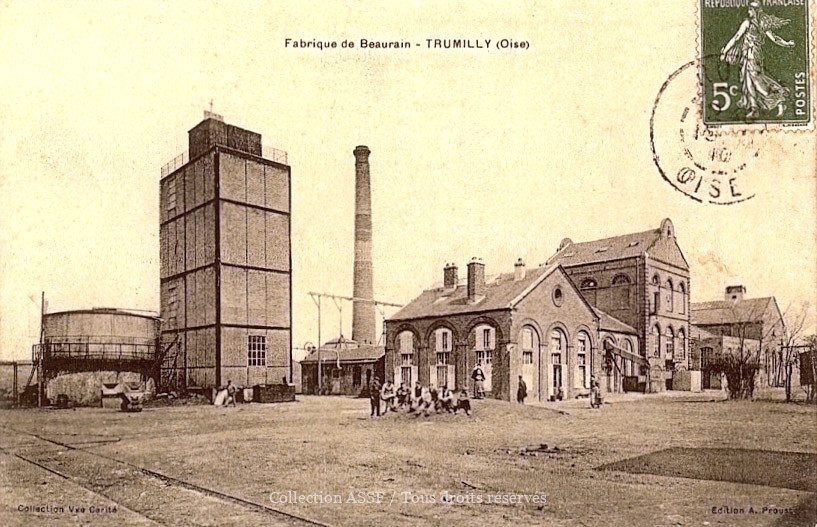

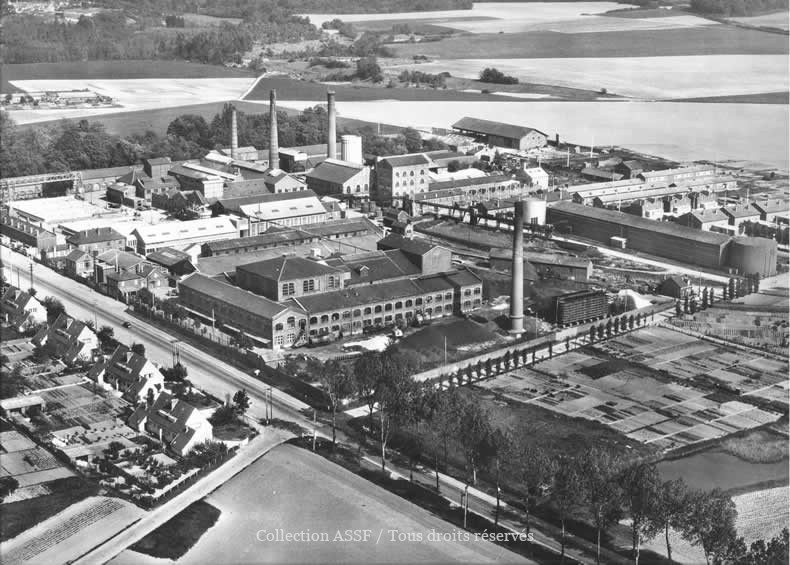

L’Oise reçoit dès 1811 l’obligation de planter 300 hectares de betteraves. La culture connaît un essor prometteur et apparaît comme une révolution agricole. Le Valois s’affirme très vite comme terre pionnière grâce à ses plateaux calcaires bien drainés et nutritifs. Ces atouts favorisent le développement d’une filière locale : les sucreries de Vauciennes et Beaurain – Trumilly ont marqué le paysage du Pays de Valois. Par la suite l’apparition des lignes de chemins de fer a permis le développement du commerce et a modelé une production locale importante jusqu’à la veille du XXIe siècle. Même si ces deux sucreries ont fermé leurs portes, leur histoire reste gravée dans la mémoire locale, et la culture de la betterave perdure, témoignant du lien entre agriculture, industrie et le Valois.

Vauciennes en quelques chiffres

- Surface : 8 500 ha

- Spécificités : sucrerie, raffinerie, distillerie, râperie, production de pulpes surpressées et déshydratées

- Nombre de planteurs : 290

- Capacité :

- 8 000 t/j de betterave

- 650 t/j de sucre cristallisé

- 280 t/j de pulpes déshydratées

- Effectifs permanents : 143

- Effectifs saisonniers : 48

Une expérience humaine

À l’automne, tandis que les champs s’emplissent de racines, les planteurs et les sucreries démarrent une course contre la montre : récolte, chargement, transport vers les sucreries avoisinantes. L’histoire valoisienne de la betterave sucrière est alors double : patrimoniale et humaine. Le fantôme de ces sucreries incarne la réussite industrielle et l’évolution des paysages du territoire, tandis que les témoignages d’anciens ouvriers et planteurs font résonner la mémoire collective. L’histoire ne s’arrête pas là. Rendez-vous prochainement pour découvrir comment la racine a développé l’économie du Pays de Valois.