Au cœur de la Vallée de l’Automne, découvrez Morienval

Située dans l’un des plus vastes territoires du département, Morienval s’étend entre deux grandes forêts : celle de Compiègne et celle de Retz, au cœur d’un cadre naturel exceptionnel. Ce vaste plateau fertile descend vers le sud jusqu’à le ru de Bonneuil et la rivière l’Automne, offrant un environnement à la fois paisible et riche en histoire. Le village de Morienval, dont le nom a connu de nombreuses variantes au fil des siècles – Morgneval, Morinval, Morgnaval ou Mornenval – est probablement l’un des plus anciens de France. Son origine, encore mystérieuse, pourrait remonter à l’époque gallo-romaine. Des textes anciens évoquent l’existence d’une colonie de Morins, peuple gaulois venu de Boulogne-sur-Mer, ou encore d’une villa romaine reprise plus tard par les rois mérovingiens. De plus, des vestiges archéologiques, comme des tessons de tuiles découverts dans les plaines de Brassoir, témoignent d’une occupation ancienne du site.

Abbatiale de Morienval

Mais c’est surtout la présence de son abbaye qui marque l’histoire de Morienval. Certains attribuent sa fondation à Dagobert Ier, d’autres à Charles II le Chauve. La première mention officielle date de 920. Ce document évoque déjà des pertes dues aux invasions normandes, notamment un incendie ayant probablement détruit les archives originales de l’abbaye.

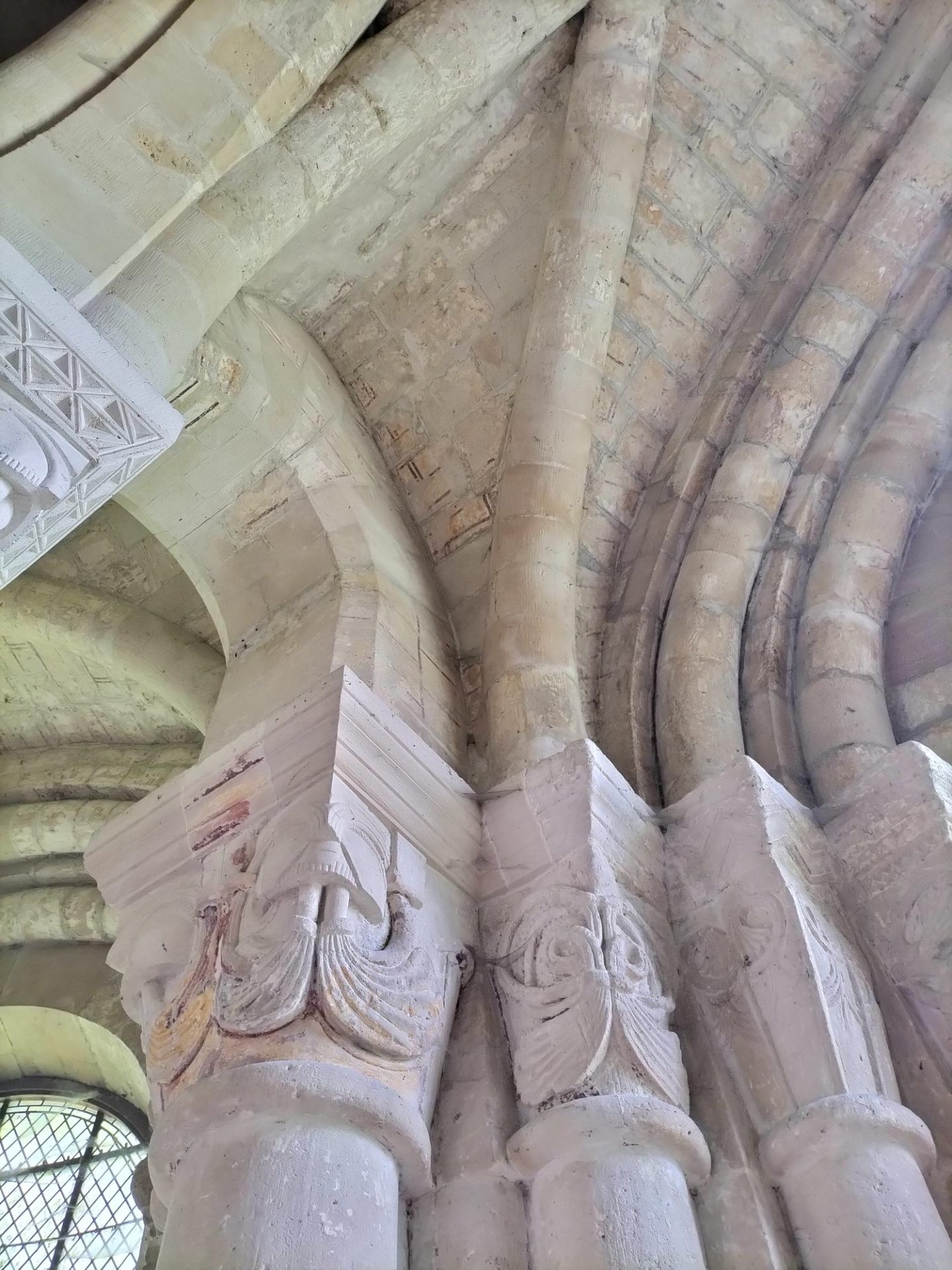

Au XIe siècle, l’abbaye prend de l’ampleur grâce aux reliques de Saint-Annobert, devenues un objet de vénération et ayant contribué à la renommée du site. L’architecture de l’abbatiale illustre alors une transition stylistique importante, entre art roman et gothique. La nef carolingienne, datée de la fin du IXe siècle, fut remaniée, des bas-côtés ajoutés, et des chapiteaux sculptés — aujourd’hui conservés en grande partie — installés. Ces chapiteaux, ornés de visages, de spirales et de lions affrontés, traduisent un mélange d’influences mérovingiennes et celtiques.

Les XIIe et XIIIe siècles voient la construction des voûtes du chœur, parmi les premières à ogives de l’Oise. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, sous l’influence de la puissante famille Foucault, de nouvelles campagnes de travaux sont entreprises. La nef est redécorée, des motifs floraux sont peints, et un portail Renaissance est ajouté. Mais cette période est aussi marquée par des tensions croissantes entre les moniales et le clergé local, débouchant sur des conflits judiciaires, des querelles ouvertes et un relâchement progressif de la discipline monastique. En 1745, après une série de scandales, l’abbaye est officiellement dissoute par l’évêché de Soissons. L’église devient paroissiale en 1750, des sœurs de l’Enfant-Jésus s’y installent pour assurer des missions sociales, et les objets sacrés sont dispersés ou récupérés par d’autres institutions religieuses. La plupart des bâtiments conventuels sont détruits, seule l’église est conservée.

Ce n’est qu’au XIXe siècle que débute une réelle restauration, notamment sous la direction de Paul Selmersheim, architecte des Monuments Historiques. L’un des éléments les plus emblématiques de l’abbatiale demeure son ensemble de trois clochers. Le clocher-porche, massif et défensif, date du début du XIe siècle. À l’arrière, les deux tours de chevet, construites à la même époque, illustrent la finesse grandissante des constructions et préfigurent le style gothique. Leur symétrie presque parfaite, bien que subtilement asymétrique, reflète l’élégance architecturale de l’époque. Au XXe siècle, l’histoire artistique de Morienval se poursuit. Le peintre et illustrateur René Prinet séjourne régulièrement dans le village, où ses amis France et Edmond Lebée ont acquis en 1933 un domaine comprenant les bâtiments — en partie en ruine — de l’ancienne abbaye bénédictine. C’est dans ce cadre que Prinet réalise ses deux dernières grandes compositions religieuses, pensées pour l’église romane de Morienval : La Vierge à l’Enfant (1935) et La Fuite en Égypte (1936), toutes deux offertes par l’artiste. Ces deux peintures sont encore conservées dans l’abbatiale.

Les lavoirs de Morienval

La commune de Morienval conserve un riche patrimoine de lavoirs, témoins de la vie quotidienne d’autrefois. Parmi eux, on peut citer le lavoir Saint-Denis ainsi que le lavoir Fossemeont et le lavoir Saint-Clément. Ces édifices, souvent restaurés, reflètent l’importance sociale qu’avaient les lavoirs dans les communautés rurales. Chaque année, le festival « Le Printemps des Lavoirs » met en valeur ces lieux en organisant des événements culturels dans la Vallée de l’Automne. Né en 2010, le festival a pour objectif de valoriser le patrimoine local et se déroule généralement de mai à juin. Il propose une multitude d’animations gratuites et accessibles à tous, telles que des concerts, des expositions, des balades guidées et des représentations théâtrales, souvent autour de ces lavoirs emblématiques. Ce festival est l’occasion de redécouvrir ces structures historiques sous un angle culturel et festif, tout en célébrant l’histoire locale.

Une balade en Vallée de l’Automne

Si vous souhaitez vous promener, le sentier de randonnée pédestre et cycliste « Clochers en Vallée de l’Automne » est parfait pour vous ! Ce circuit de 13,5 km offre une belle promenade sur le plateau picard, entre forêts et plaines. Le parcours permet de découvrir des paysages variés, des hameaux pittoresques et un riche patrimoine architectural, notamment les églises remarquables du XIe au XIXe siècle. Il est accessible aux randonneurs et aux cyclistes, offrant ainsi une expérience immersive dans la nature et l’histoire de la région.

Hébergements à Morienval

La petite belle au bois

Re-pause pieds

L’instant – La Vue

L’Instant – la Ferme

L’Instant – Nature